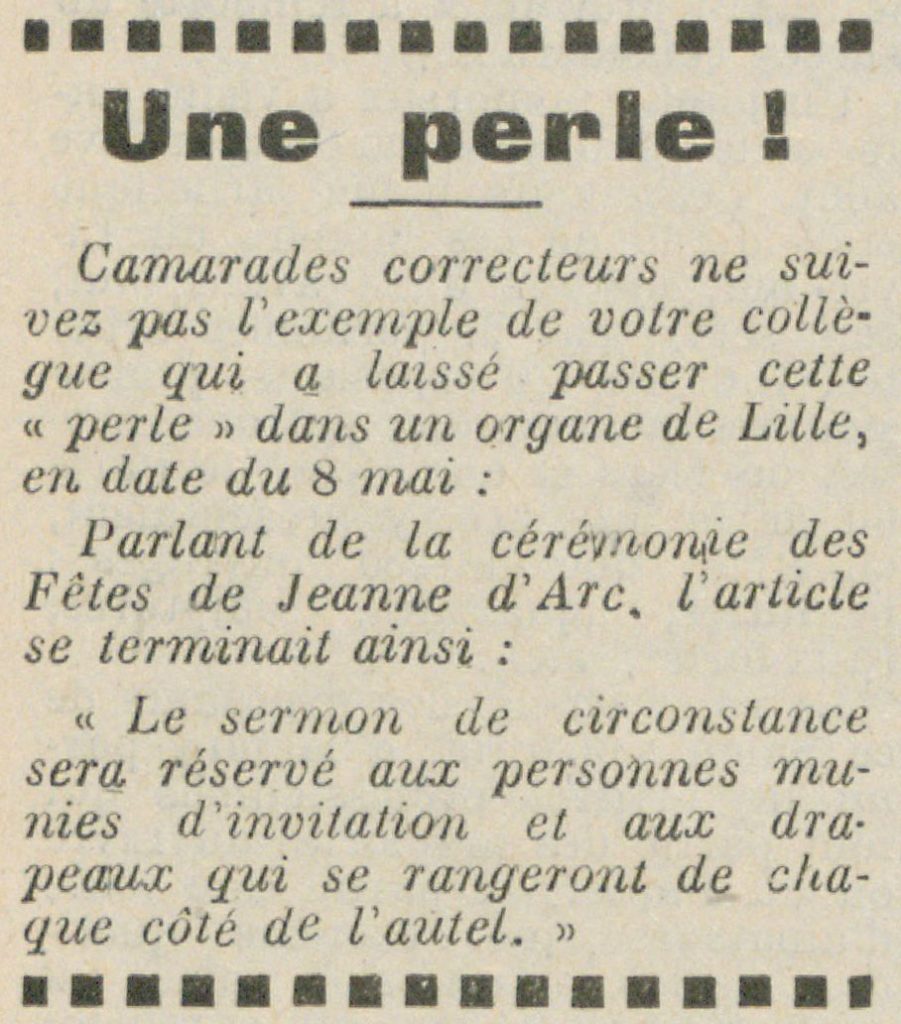

Une perle est relevée dans les colonnes d’un journal et, comme toujours, on en blâme le correcteur (photo ci-dessus). C’est une fois de trop pour Letellier, lui-même correcteur expérimenté, en labeur et en presse. Adhérent de la fédération qui publie Le Professionnel du livre, il prend la plume pour rappeler qu’une correction demandée peut être oubliée, mal interprétée, mal exécutée, voire refusée pour diverses raisons.

Injustement tenue pour responsable des coquilles, bourdons1 et autres accidents qui rendent très souvent les meilleurs articles incompréhensibles, la corporation des correcteurs, par la plume de notre camarade Letellier, se défend énergiquement. À la lecture de cette plaidoirie, nos camarades pourront reconnaître au passage certaines vérités — sévères mais justes — qui dénotent un abaissement du niveau de la conscience professionnelle chez ceux qui pratiquent ou tolèrent, ou encouragent des procédés tels que ceux qui nous sont signalés par notre adhérent.

Puissent un jour, nos collaborateurs — dont plus d’un ignorant conteste l’érudition parfois très étendue — jouir d’une influence suffisante et… bienfaisante, afin de rendre à la corporation du Livre un lustre qui est bien près de disparaître. M. B.2

Dans le dernier numéro du Professionnel du Livre, je vois un conseil donné aux correcteurs : ne pas laisser passer de bourdons comme celui qui s’est produit dans un journal de Lille. Voilà une excellente occasion de montrer aux disciples de Gutenberg (j’étends le mot disciple à tous les membres de la corporation de l’imprimerie), l’erreur de ceux qui attribuent aux correcteurs toutes les fautes du journal.

Si je prends ici la défense des correcteurs, c’est parce que moi-même j’en suis un (trente ans de métier dont quatre ans et quelques mois de journal). Je crois être l’interprète de tous mes collègues : d’où l’emploi du mot nous et autres formes de la première personne du pluriel pour désigner l’ensemble des membres de la spécialité.

Des fautes “restées malgré nous”

Il n’entre nullement dans ma pensée de faire décharger les correcteurs de toute responsabilité en matière de coquilles, mastics3, etc., et de nous dire infaillibles : la pratique du métier nous a instruits et nous instruit encore, pour si anciens que nous soyons, et elle fait méditer aux orgueilleux — s’il y en a parmi nous — la mésaventure de saint Pierre : « Avant que le coq chante… » Il se peut même qu’une mauvaise écriture fasse mal lire nos corrections. C’est à chacun de chercher à écrire lisiblement (sans toutefois aller jusqu’à faire de l’épreuve une page d’écriture), de pratiquer la retouche, si une infirmité (névrite, goutte, rhumatisme…) s’oppose à une écriture lisible au premier jet et de mettre les noms propres en lettres bâtons (c’est peut-être l’absence de cette précaution, soit chez un rédacteur, soit chez un correcteur, qui a amené un lino4 à composer MÉTRONG au lieu de MÉ-KONG5. Si, maigre ces précautions, il arrive encore quelque mécompte, nous le mettrons dans le domaine de l’imprévisible.

Non moins loin de moi la pensée de nous reconnaître coupables de toutes les fautes qui passent dans les journaux. Il se peut que nous n’y soyons pour rien et même que ces fautes soient restées malgré nous. Je vais, à l’appui de mon dire, donner des exemples ; ne pouvant pas en emprunter à des collègues et ne voulant pas en inventer, je citerai des cas personnels, bien que, dit-on, ce soit malséant.

Je serai bref en ce qui tient à la faillibilité humaine, comme l’in-octavo raison6 (correction non exécutée) ou les bourses du travail affolées à la C.G.T. (correction à moitié marquée, d’où affilées, mais non pas affiliées) ; c’était au temps où les journaux se composaient encore en mobile7 (1907).

Bien plus récent (de la semaine dernière) et aussi en mobile (labeur8) : sur le bon à tirer, les hommes du Palais ; sur la tierce9 : les hommmes du palais. Comment s’est fait ce changement ? M’étant informé, j’ai appris qu’entre le tirage des épreuves d’auteur et la mise des paquets dans le rang, il y avait eu une ligne mise en pâte10, l’auteur du dommage avait réparé celui-ci, d’où le double changement constaté.

Jusqu’ici je n’ai cité que des cas où la volonté n’a eu aucune part ; elle a eu le principal rôle dans les exemples qui vont suivre.

Mauvaise volonté des typos

Si, à cause des fameuses « nécessités de la mise en pages » ou pour d’autres raisons d’ordre matériel, il ne pouvait être retenu qu’un seul des exemples ci-après, en voici un auquel je tiens essentiellement, en raison du caractère odieux qu’il présente ; il est typique et vaut, moralement, son pesant d’or, que dis-je, son pesant de radium.

Un correspondant de journal raconte l’histoire d’un individu qui a volé une jument à sa patronne qu’il mène à la foire. Correction : volé à sa patronne une jument… Le lino se plaint au prote11. Celui-ci dit de ne pas faire la correction, « parce qu’on n’a pas le temps de s’arrêter à des bêtises pareilles ». J’ignore si j’ai eu les honneurs du « parc aux huîtres » de Fantasio12, pourtant, une « bêtise pareille » en aurait été bien digne.

Connaissez-vous le Lion de Belfort ? Si oui, vous comprendrez que j’aie protesté quand j’ai eu sous les yeux, comme copie, une couverture de cahier où il était dit que le Lion est taillé dans le rocher qui porte le Château. Réponse : « Si le Lion est rouge, c’est qu’il n’a pas subi la patine du temps, au contraire du rocher qui est à découvert depuis des milliers d’années13. » J’apprécie l’humour, mais pas dans des cas semblables ; j’en dis autant de ce qu’on appelle la « souplesse commerciale14 » laquelle, me semble-t-il, se cache derrière la réponse rapportée ci-dessus.

Parlons maintenant un peu de la marine.

« Mouvement de la flotte. — Kersaint, parti de Nouméa pour les Hébrides. » Réfléchissez un peu et, comme moi, vous trouverez invraisemblable que le gouvernement français fasse venir des antipodes un navire de guerre pour l’envoyer au nord de l’Écosse, alors qu’il y avait à Brest, par exemple, ce qu’il fallait pour cela. Correction : les Nouvelles-Hébrides15. Quelle fatigue, pour le lino, d’avoir à refaire quatre ou cinq lignes ! Et aussi quelle ruine pour la maison ! C’est pourquoi le Kersaint continua… dans le journal, d’exécuter cet ordre fantastique.

À qui le tour ? À un autre navire, qui allait sur l’est — l — apostrophe — e — s — t — de Bordeaux au Sénégal. Correction : non plus l’est, mais lest, les quatre lettres d’un seul tenant. Cette fois, le lino fit ce que n’avaient pas fait ceux dont il a été question précédemment. Il me demanda une explication que je lui donnai immédiatement.

1o Définition du lest16 (un marin y aurait probablement trouvé à redire) ;

2o Impropriété du terme naviguer sur tel point du compas ;

3o Erreur géographique : même si l’expression était marine, elle ne pouvait pas s’appliquer au navire en question, qui, une fois sorti de la Gironde, avait pris comme point de direction le sud-ouest, jusqu’au tournant de la côte d’Espagne (cap Finisterre), puis le sud.

Mon explication ne servit à rien : la correction me fut refusée obstinément. Elle a été faite, mais ce fut par un autre lino.

Revenons à ce que, pour la facilité de mon élocution17, j’appellerai le cas de Lille. Je suis d’autant plus à mon aise pour en parler que je n’ai jamais mis les pieds dans le département du Nord.

De deux choses l’une : ou Le Professionnel a reproduit le texte tronqué avec sa justification et, sinon dans le même caractère, du moins avec la même force de corps, et alors je ne peux rien dire ; ou le texte du journal et celui du Professionnel ne vont pas ligne pour ligne, alors on peut envisager la disposition suivante : le mot invitation se serait trouvé à la marge de droite, une ou plusieurs des lignes auraient disparu et le texte aurait repris avec et aux drapeaux à la marge de gauche. « Coïncidence fâcheuse et bien étrange », dira-t-on peut-être. Étrange, soit, mais invraisemblable, non.

“Mettre en pages sans lecture”

Cette explication m’a été inspirée par le souvenir de la première fois où j’ai corrigé dans un journal de nuit (remplacement).

L’homme de bois18 m’a enlevé plus d’une fois des épreuves non encore lues entièrement et même il en a pris sur la table d’autres qui n’ont servi absolument à rien, comme les premières, d’ailleurs. Lui-même m’a donné, quelques années plus tard l’explication de cette singulière manière de travailler : l’équipe des linotypistes avait, cette nuit-là, comme d’ordinaire, six hommes, mais l’un d’eux était hors d’état de travailler ; pour comble de malheur, il semblait que tout fût détraqué à la rédaction, la copie n’était pas envoyée dans l’ordre habituel, d’où la nécessité de mettre en pages sans lecture. Rien ne me permet de dire qu’il en a été de même dans le cas de Lille, mais le souvenir énoncé ci-dessus m’incite à ne pas juger le collègue lillois.

Deuxième hypothèse : il y avait un bourdon dans l’alinéa en question ; ce bourdon pouvait être long ; pour ne pas gâcher son blanc (entendez par là sa marge), blanc qui pouvait lui être fort utile par la suite pour d’autres corrections, le correcteur aura suivi le conseil de la prudence : « Remettez à plus tard ce dont l’exécution immédiate présente des inconvénients, des risques », autrement dit, il comptait copier plus tard sur l’épreuve le texte manquant ; celle-ci lui a été enlevée plus tôt qu’il ne l’avait prévu et le bourdon a été oublié.

“S’interdire tout jugement”

Je reconnais bien volontiers combien est légitime le mécontentement d’un auteur ou d’un client lorsqu’il voit un nom estropié, un faire-part de décès sans la date de l’enterrement ou… une invitation mutilée, comme dans le cas de Lille, mais je n’en tirerai pas moins ma conclusion que voici :

Avant d’accuser qui que ce soit — correcteur ou non — d’un mastic, d’une coquille, d’une omission ou, en général, d’un accident typographique quelconque, il faudrait avoir fait une enquête, avoir vu les preuves, c’est-à-dire l’épreuve et même les épreuves, et la copie, avoir interrogé ceux qui peuvent être mis en cause. Encore faut-il pouvoir le faire. Tant que cela n’a pas été fait, constater, rétablir le texte, si l’on peut, mais s’interdire tout jugement ; en ces matières on risque trop en pareilles circonstances de commettre un jugement téméraire.

Je m’excuse d’avoir été si long ; peut-être n’ai-je rien appris à mes collègues, puissé-je avoir instruit et fait réfléchir ceux qui, ne connaissant pas les choses de la correction, trouvent tout naturel de nous attribuer toutes les fautes.

Si nos accusateurs faisaient l’enquête dont j’ai parlé, ils auraient peut-être de l’indulgence pour ceux qui ont suivi leur copie comme une machine de chair et d’os qui conduit une machine de métal (ceux-ci peuvent être des gens de bonne volonté), mais ils [les accusateurs19], après avoir regretté la « souplesse commerciale » (Lion de Belfort), tireraient, comme je le fais, de sévères conclusions contre ceux qui ont fait montre de leur incompréhension (cas des Nouvelles-Hébrides) ou de leur mauvaise foi (navigation sur l’est) ou, comme le prote dans l’histoire de la jument, pardon, de la patronne menée à la foire, nous ont refusé l’appui d’une autorité qu’ils ont fait servir à un acte de sabotage, pour une méprisable question d’argent ou de temps.

Letellier.

Le Professionnel du livre (publié par la Fédération des syndicats professionnels des travailleurs du livre-papier et des industries polygraphiques, CFTC), 11e année, no 65, juillet 1938, p. 4.

- Erreur de composition qui se traduit par l’omission d’un mot ou d’un membre de phrase (TLF). ↩︎

- Maurice Bouladoux, syndicaliste français, secrétaire général de 1948 à 1953, puis président de 1953 à 1961 de la CFTC (Wikipédia). ↩︎

- Inversion de lignes, de mots ou de caractères dans une composition typographique (TLF). ↩︎

- Apocope de linotypiste, ouvrier typographe opérant sur une machine à composer Linotype. ↩︎

- Aujourd’hui, Mékong, fleuve d’Asie du Sud-Est. ↩︎

- Il fallait lire l’in-octavo raisin, deux termes précisant le format d’impression. ↩︎

- En caractères mobiles, avant l’arrivée des machines à composer. ↩︎

- L’imprimerie de labeur produit des ouvrages (livres, annuaires, etc.) nécessitant des moyens de production importants et s’oppose à l’imprimerie de presse. ↩︎

- Dernière épreuve, servant à vérifier que les dernières corrections demandées (sur le bon à tirer) ont bien été appliquées, sans provoquer d’erreur nouvelle. ↩︎

- Les caractères formant la ligne sont tombés ; il a fallu la composer de nouveau. ↩︎

- Chef d’atelier. ↩︎

- Fantasio, sous-titré « Magazine gai », est un périodique satirique illustré bimensuel français publié par Félix Juven, de 1906 à 1937, puis en 1948, en lien avec le journal Le Rire (Wikipédia). « Parc aux huîtres » était une rubrique relevant des perles dans la presse. ↩︎

- Cette sculpture « est constituée de blocs de grès rose de Pérouse (type de grès rouge des Vosges […]), sculptés individuellement, puis déplacés sur une terrasse verdoyante et adossée à la paroi calcaire grise de la falaise sous le château de Belfort, citadelle édifiée par Vauban puis remaniée par le général Haxo, pour y être assemblés » (Wikipédia). ↩︎

- Peut-être une allusion au fait que, pour l’imprimeur, le client est roi. ↩︎

- Aujourd’hui, le Vanuatu, archipel au nord-nord-est de la Nouvelle-Calédonie. ↩︎

- Corps pesant chargé dans la partie basse de la cale, ou fixé au plus bas de la quille d’un bâtiment pour en assurer la stabilité. Et donc aller sur lest, sans chargement, à vide (TLF). ↩︎

- Au sens de la rhétorique (elocutio) : art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments. ↩︎

- Désignation ironique d’un ouvrier chargé des fonctions (distribution, corrigeage) auprès d’un metteur en pages (d’après Boutmy). ↩︎

- Intervention d’origine. ↩︎