Dans un recueil de dictées de difficulté variable, j’ai trouvé le texte d’une de celles que Coforma1, ancienne école de correcteurs (1978-19982), soumettait aux candidats. Le livre le présente ainsi :

« Coforma est un organisme qui assure la formation des correcteurs de l’imprimerie, de la presse et de l’édition. Un bagage sérieux est nécessaire pour réussir au concours d’entrée. On apprend ensuite à jongler avec les innombrables difficultés de la grammaire et de l’usage, on élargit, tous azimuts, le champ de ses connaissances.

« Quand les rotatives de L’Équipe ou du Monde sont prêtes à rouler, le correcteur n’a plus guère le temps de se demander comment on écrit “Zimbabwe” ou “Zoetemelk” et il lui faut connaître sur-le-champ la capitale du Burundi3 et le pluriel de pied-à-terre4. Voici l’une des épreuves du concours d’entrée : la dictée.

« J’ai grand peur que vous ne vous effrayez des épreuves orthographiques que vos professeurs se sont plus à vous imposer. Quoique vous en disiez, quoique vous vous en plaigniez, il est oportun qu’ils recourrent à ces exercices, qu’ils ont, non sans raison, estimé nécessaire à votre formation. L’expérience, non moins que la logique, me convaint que l’élève qui possède un certain fond d’intelligeance résout assez aisément les difficultées, les plus épineuses-mêmes, dont on les a hérissées. Mais ceux qui s’étant enorgueuillis de leurs dispositions naturelles ou s’étant accomodés d’une certaine nonchalence, ont douté qu’il fallût travailler sans nulle relâche pour parvenir au succès, se sont trouvés cruellement embarrassés. Sache donc, jeune homme ou jeune fille qui m’écoute, que la persévérence et le travail seul te conduiront au succès. »

C’est l’auteur du livre qui a « volontairement truffé de fautes » le texte, pour que l’on puisse jouer, au choix, à la dictée ou au correcteur.

J’ai soumis ce texte au logiciel Antidote : il a corrigé quatorze erreurs, en a ajouté une et dans cinq autres cas est resté indécis, laissant l’utilisateur trancher. Résultat insuffisant pour un correcteur professionnel.

Ferez-vous mieux ? Je l’espère ! (Un conseil : pour atteindre le sans-faute, prêtez attention à la date de parution du livre.)

Victor Sorin, Le Jeu de la dictée, « Loisirs et jeux », Hatier, 1986, p. 55.

- Mis à la fois pour Correction-Formation et pour Communication-Formation, selon François Donzel, son fondateur et président de 1980 à 1997 (dans l’article « Correcteur : comprendre son rôle pour s’inventer un avenir », Médias Pouvoirs, no 17, « Médias : questions de formation », janvier-février-mars 1990, p. 132-136). ↩︎

- Sise 49, rue Pigalle (Paris 9e), puis 18, rue Théodore-Deck (Paris 15e), Coforma est devenue Formacom en 1998 (19, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves, 93500 Pantin), laquelle, après avoir été mise en redressement judiciaire en 2012, a fermé en 2015. Le Greta CDMA (Création, design et métiers d’art, 21, rue de Sambre-et-Meuse, Paris 10e) a alors repris la formation. ↩︎

- À l’époque, c’était Bujumbura ; aujourd’hui, c’est Gitega. ↩︎

- J’ai ajouté l’italique. ↩︎

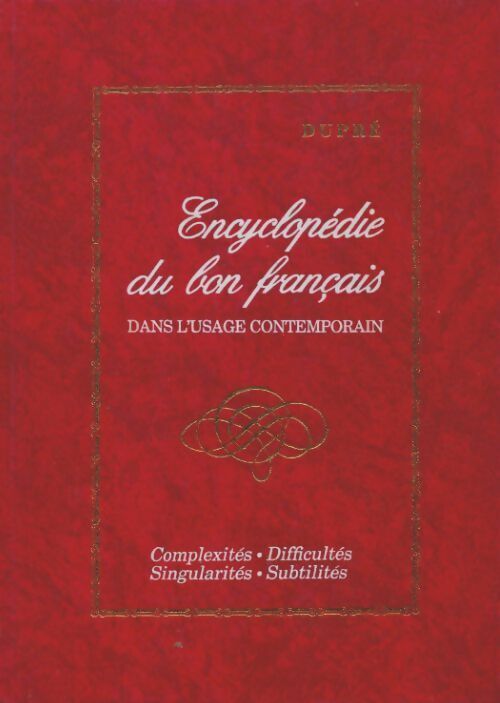

!["Encyclopédie du bon français dans l'usage contemporain", P. Dupré [dir.]. Paris, éd. de Trévise, 1972.](https://franckantoni.com/wp-content/uploads/2025/03/encyclopedie-du-bon-francais-1024x760.png)